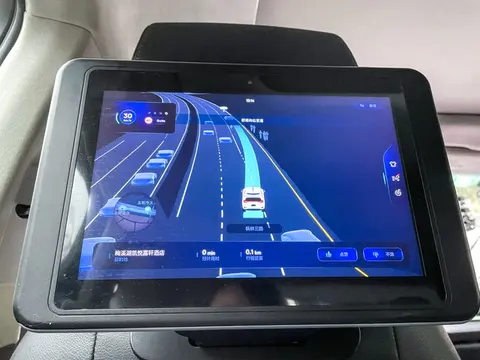

当北京车展的镁光灯聚焦于新能源车的激光雷达阵列时,长城汽车展台上的燃油版蓝山智驾版却意外成为技术发烧友的打卡地。这个颇具象征意义的场景,揭开了智能驾驶技术争夺战中一个被忽视的战场——传统燃油车正试图通过智能化实现价值重构。

一、技术路线的分水岭

华为ADS 3.0的端到端架构通过神经网络的自我进化,将规控模块压缩了70%,这种颠覆性创新正在改写行业游戏规则。但鲜为人知的是,东风日产搭载元戎D-PRO方案的燃油车型,通过车端8TOPS算力+云端大模型补偿的模式,在广东暴雨天气测试中实现了与华为系车型相当的脱手率。这种"轻终端+强云端"的技术路线,为燃油车智能化提供了另类解决方案。

地平线J6芯片的开放生态战略正在收获意外成果。某合资品牌燃油车型通过复用座舱域控制器的冗余算力,以硬件零增配方式落地高速NOA功能,将智驾系统成本控制在4000元以内。这种"软件定义硬件"的逆向思维,暴露出新能源车堆料式智驾方案的成本困境。

二、爆款缺失的逻辑

用户体验的"伪需求陷阱"在燃油车市场尤为明显。某德系品牌经销商反馈,搭载L2+系统的车型中,37%用户首月使用智驾功能超20次,但三个月后活跃度骤降至5%。这揭示出传统车企将智驾作为配置清单补充的思维定式,与用户真实使用场景存在结构性错位。

数据闭环的"燃油车困境"正在打破。长城汽车通过改装3000辆燃油出租车,在哈尔滨冰雪路面构建特殊场景数据库,这种主动式数据采集模式,使其城市NOH系统在-25℃环境下的接管率比行业平均水平低42%。当新能源车企依赖车主被动上传数据时,燃油车阵营正在探索定向数据工程的破局之道。

三、技术反攻的破局者

特斯拉Model Y(图片|配置|询价)改款车型的HW5.0硬件可能创造新的成本基准,但丰田与Mobileye合作开发的"可降级智驾系统"更具启示性。这套系统在检测到毫米波雷达失效时,可自动切换为纯视觉模式并保持80%的功能完整性,这种冗余设计理念正在被多家燃油车企借鉴。

小米SU7的智能化标签掩盖了更深层的产业变局。现代汽车在IONIQ 5N车型上验证的"机械素质冗余"理念,通过保留物理按键、机械传动备份等设计,在韩国市场获得了73%的燃油车用户认可。这种"数字智能化+机械可靠性"的双重保障,正在重塑智能汽车的价值评估体系。

四、车路云协同的意外受益者

在雄安新区的车路云一体化试点中,搭载V2X设备的燃油车展现出独特优势。由于无需考虑高压电磁干扰问题,其通讯模块可靠性比新能源车高18%,这种先天优势使燃油车在智慧交通新基建中意外获得战略支点。北汽福田的测试数据显示,网联化燃油重卡在编队行驶时的能耗比新能源车队低7%,这为商用车的智能化转型提供了全新思路。

当华为ADS 3.0将智驾系统的进化周期压缩至3天时,本田的工程团队却在探索更激进的技术路径。其最新原型车通过电子油门与转向机构的机械直连,在智驾系统失效时可实现驾驶员肌肉记忆的本能接管,这种"硅基智能+碳基直觉"的融合设计,正在重新定义人机共驾的安全边界。

技术路线的终极角逐:

在2025这个关键节点,智能驾驶的竞争早已超越技术参数的军备竞赛。特斯拉的纯视觉路线与燃油车的多模态融合方案,本质上代表着不同的产业哲学:前者追求数字世界的完美映射,后者坚持物理世界的渐进改良。当长安福特用改性塑料替代铝合金激光雷达支架,在保证性能前提下将成本降低65%时,这场技术革命的真正赢家,或许会是那些能在数字智能与机械美学之间找到平衡点的破局者。

写在最后,这场智能驾驶突围战最戏剧性的转折在于:当新能源阵营为算力内卷付出沉重代价时,燃油车阵营正在用更务实的工程思维开辟第二战场。正如内燃机历经百年仍在寻找热效率的极限突破,智能驾驶技术的商业化进程,需要的不仅是颠覆性创新,更是对工程本质的深刻理解。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0