来源:汽车技研

摘要:悬架在整车中占据着举足轻重的地位,决定了车辆操纵稳定性及平顺性的好坏。为了使得初步设计的双横臂式独立悬架性能得到提升,论文采用多目标拓扑优化的方法对前悬架进行了优化。首先在ADAMS/CAR中建立了车辆前悬架模板子系统,仿真出车轮定位参数变化曲线。接着在ADAMS/Insight模块里,设计目标选为车轮定位参数,设计变量选为前悬架硬点坐标,根据敏感度大小,对前悬架硬点坐标进行了优化,曲线对比结果显示优化有效。

关键词:建模;仿真;多目标拓扑优化

前言

虚拟样机的发展给机械系统设计提供了便利,最开始应用于飞机设计中,通过它改变了传统设计理念[1]。不仅节约了产品设计人力花费成本,而且能够运用动画的形式表现物体的运动特征,为设计工作者带来便利。本文就前悬架进行仿真优化。

1.前悬架仿真分析

1.1 ADAMS/CAR前悬架模板建立

应用ADAMS/CAR实施模板建立总共分为4个主要步骤:(1)确定硬点坐标。建立直角坐标系后,根据空间位置,得到精确地X、Y、Z值。(2)选择合适的形状部件。从软件预先定义好的形状部件中选择,常用的有圆柱形,三角形,杆件等。(3)对两两部件之间进行运动副连接。(4)对参数进行设定。悬架系统需要设置悬架相关参数,然后和test rig通讯器连接,建立了通讯器之后,需要对通讯器进行测试,检测是否找到了匹配的通讯器,如果出现问题,将不能成功建立模板,需要检查出错环节[2]。

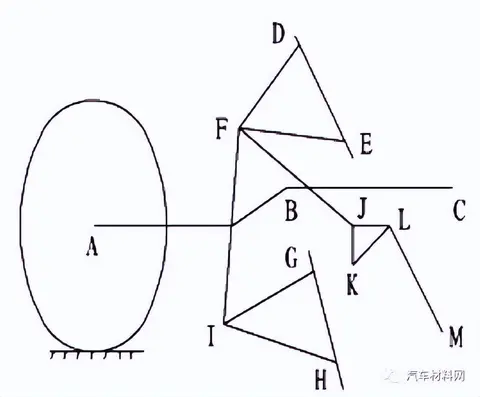

如图1所示为前悬架的结构简图和建模图,图中给出了前悬架右侧的建模图。悬架的横臂与车轮连接处为球形副,横臂与副车架是通过衬套连接,之间有相应的运动自由度。表1所示为关键硬点参数坐标,该坐标参数为初次设计值。

图1 前悬架的结构简图和建模图

表1 前悬架关键点坐标

1.2 前悬架仿真曲线的分析

本次试验设置了车轮上下跳动步长为50 mm,上升和下降行程各30 mm,在ADAMS/Postprocessor模块里经过后处理,得到车轮定位参数仿真曲线。

其中车轮外倾角在车轮−30 mm~30 mm变化的幅度内,当车轮静止时,外倾角为设定值−0.5°,前轮外倾角值从−1.7°~0.83°,相当于浮动了2.53°,浮动值大,如图2所示。

图2 前轮外倾角变化曲线

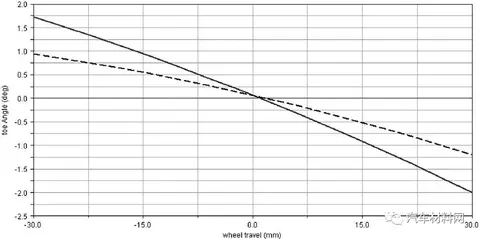

车轮前束角如果规定两轮往内为正,两轮向两边展开角度为负的话,有toe-in和toe-out两种说法,过大和过小都会对轮胎产生磨损甚至破坏。在车轮−30 mm~30 mm变化的幅度内,前束角角度从1.7°变化到了−2.0°,变化了3.7°,变化范围大,如图3所示。

图3 前轮前束角角变化曲线

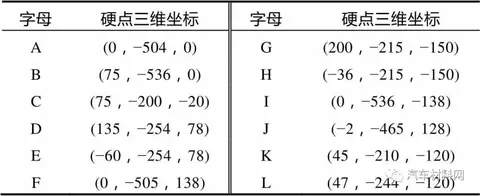

根据国内的理论,过大的后倾角转向推力增大,使得转向过重,不便于操纵,过小的角度值,使得驾驶员没有驾驶感,容易发飘,汽车容易跑偏。设计的主销后倾角为0.1°,在车轮60 mm的上下跳动中,角度值从0.062°变化到了0.162°,将近变化了0.1°,可以说在允许的变化内,角度保持比较好,如图4所示。主销内倾角在60 mm变化中,从9.4°变化到10.7°,变化了将近1.3°,变化范围合理,如图5所示。综合以上情况,对前轮外倾角和前轮前束角进行优化。

图4 前轮主销后倾角变化曲线

图5 前轮主销内倾角角变化曲线

2.前悬架多目标拓扑优化

在Insight里面,可以设计非常复杂的试验方案,运用数理统计的知识,来细化和改进模型,ADAMS/ Insight的回归分析方法能够估计一个响应对另一个的影响,软件里有重要的4种模型:二次模型、线性模型、交互模型、三次模型[1]。表达式为:

线性:A+BX1+CX2;

交互:A+BX1+CX2+DX1X2;

二次:A+BX1+CX2+DX1X2+EX12+FX22;

三次:A+BX1+CX2+DX1X2+EX12+FX22+GX1 X22+HX2X12+IX13+JX23。

2.1 前悬架ADAMS/Insight模块优化过程

(1)选定设计目标。以车轮定位参数为目标,使得它们在合理的范围内。

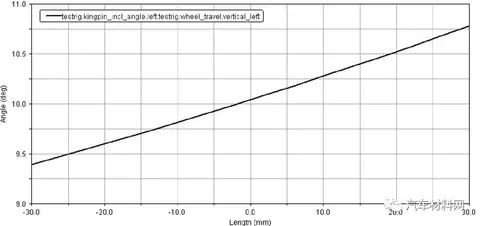

(2)选定设计变量。由于本车采用双横臂独立悬架,与车架的连接点D、E、G、H方便移动,初步选择12个坐标点;为了简化迭代模型,上横臂的点比下横臂的点对参数影响大,X方向坐标影响小,最终确定6个值,见表2。每一个变量设定了变化值范围,它们均在−5 mm~5 mm内变化,将会进行26=64次迭代试验。

表2 前悬变量和变化范围

(3)仿真结束查看结果。该结果会显示几次试验的值,第一列代表各项的系数,P列代表该项是否重要,最后一列是对各项定义及标准差和T检验的数据。

(4)从网页得到敏感度图示。以车轮外倾角敏感度为例,6行数据代表了选取的硬点变量对于定位参数的敏感度的情况,设定好试验算法后执行,生成的HTML网页结果。车轮定位参数的敏感度见下图。

图6 前轮外倾角的敏感度

图7 前轮前束角的敏感度

从得到的硬点坐标的敏感值看出,车轮前束角受到的影响最大,其次是车轮外倾角。图中敏感度对选定的6个硬点坐标值的影响可以看出,横臂的Y方向上个别坐标Effect达到了30%以上,上下横臂的前端和后端的Z方向硬点变化明显,对Z坐标进行优化后,能够起到明显的效果。所以为了防止众多数据变化后,导致互相抵消,选故择Z方向坐标。

表3 坐标优化前后值

2.2 前悬架优化后仿真曲线对比

(1)前轮外倾角。优化前曲线为直线,优化前,外倾角从−1.7°到0.87°,变化值为2.57°;优化后为虚线,从−1.4°变化到0.6°,变化了2.0°,缩小了0.5°,变化率达到了将近20%。

图8 外倾角优化前后对比

(2)前轮前束角。前束角在优化的敏感度统计中,敏感度最高,优化前,前束角从1.75°减少到−2.0°,变化值将近3.75°,经过优化后,从0.9°减少到−1.2°,变化值约为2.0°。

图9 前束角优化后对比

表4 前轮外倾角和前轮前束角优化总结

根据优化后曲线对比,其中前轮外倾角和前轮前束角优化效果较好。

3.总结

通过应用ADAMS/CAR和ADAMS/Insight联合仿真优化,掌握了CAR模块中建模的方法,学习了Insight模块中数理统计的方法。通过多目标拓扑优化,对前悬架硬点坐标进行了优化改进,起到了一定效果。

后期需要对后悬架以及整车系统进行仿真优化,进一步优化性能。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0