每年315,汽车行业都像被照妖镜照了个透亮,质量问题、售后服务、维权纠纷,无一不暴露在公众视野中。2025年,车企与消费者的博弈愈演愈烈,从“车顶维权”到“法务反制”,车企手段层出不穷,消费者却依然在夹缝中挣扎。这场维权风暴背后,究竟藏着怎样的行业隐疾?消费者又该如何反击?

车企的“堵不如疏”:从拦截到抢夺,手段层出不穷

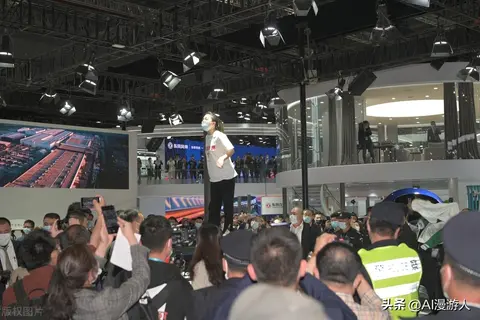

2024年杭州问题车展上,车企的“严防死守”让人瞠目结舌。车主试图将问题车辆驶入展区,却遭遇车企员工的层层阻拦:有人强行坐进副驾驶“劝离”车主,有人用身体挡车,甚至抢夺车主的维权资料。车企雇佣的安保人员更是全天候巡逻,一旦发现疑似维权车辆,立即上前拦截。这种“解决不了问题,就解决提出问题的人”的策略,暴露了车企对负面曝光的极度恐慌。

类似场景在2023年长春车展上也曾上演。一名女子因大众SUV故障维修半年未果,当众控诉4S店敷衍推诿,引发舆论哗然。尽管市场监管部门介入调查,但问题仍未彻底解决,最终演变为一场舆论危机。车企的“堵不如疏”,反而将矛盾推向台前。

消费者维权困局:从“车顶维权”到“法务反制”

近年来,车企法务部屡屡“亮剑”,通过法律手段反击“过度维权”。2023年以来,超九成主流车企设立了法务部,直接介入重大投诉,审核维权诉求是否符合三包法。例如,特斯拉起诉车顶维权车主索赔500万元,坦克品牌也通过法律手段让维权者反成被告,赔偿15万元并公开道歉。

然而,消费者在维权时也需谨慎,避免“维权变违法”。部分车主通过极端方式制造舆论压力,可能涉嫌扰乱公共秩序或侵犯名誉权。法律界人士建议,消费者应理性维权,保留关键证据,通过合法途径解决问题。

行业隐疾:质量缺陷、服务傲慢与数据欺诈

车企对线下维权的恐惧,背后是行业三大顽疾:质量缺陷、服务傲慢与数据欺诈。某传统豪华品牌的电机故障暴露了“油改电”技术的先天缺陷,某新势力品牌电池虚标续航达40%,却仅以“软件升级”敷衍了事。车企与4S店互相推诿已成常态,部分车企甚至在用户协议中设置“远程锁车”条款,一旦发生纠纷,可直接切断车辆控制权,威胁车主安全。

此外,虚假宣传屡禁不止,某豪华品牌以低价广告引流,到店后却强制要求分期购车,变相加价2-3万元。66.7%的车主在购车后遭遇个人信息泄露,部分4S店未经许可采集人脸信息,进一步加剧了消费者的信任危机。

破局之道:从“堵”到“疏”的行业进化

要化解维权矛盾,车企需重构用户服务逻辑。理想汽车和小鹏在芯片短缺期间主动沟通,提供“先交付后补装”方案,赢得用户谅解。这种透明化、人性化的服务,正是化解维权矛盾的关键。此外,完善法律保障、建立第三方检测与仲裁机制,也是行业进步的必经之路。

维权不应是消费者的“孤勇”

315维权事件如同一面镜子,既照见消费者的无奈,也折射出车企的焦虑。当“阻止维权”成为车企的第一反应,行业离真正的健康发展便越来越远。唯有将用户权益置于利润之上,用诚意沟通替代危机公关,才能重塑信任,让每一次出行都安心无忧。

今年315,又会有什么样的故事?让我们拭目以待!

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0