事件始末:从两会提案到车评人“翻车”

2025年两会期间,小米创始人雷军提交《关于优化新能源汽车号牌设计的建议》,直指现行绿牌“限制车辆美学设计”,引发网友共鸣23。次日,知名车评人陈震在微博发表观点:“新能源车牌本身并不丑,问题在于前车牌面积过大影响前脸设计”14,该言论迅速引发两极分化讨论,相关话题阅读量突破3亿56。

舆论场撕裂:支持派与反对派的核心交锋

支持陈震派:

- 设计适配论:部分网友认为“车牌与车身配色冲突”本质是车企设计能力不足,“保时捷Taycan配绿牌就毫无违和感”;

- 功能优先论:“车牌本质是车辆身份标识,过度追求美观可能削弱防伪功能”;

- 习惯养成说:有车主晒出改装案例,“通过镀铬边框、哑光贴膜等方式弱化绿牌存在感”。

反对陈震派:

- 色彩冲突痛点:网友以小米SU7 Ultra闪电黄实拍图为例,“高饱和绿牌与车身形成强烈视觉对冲”;

- 设计自由诉求:“前脸尖型设计已成为新能源车主流,车牌强制位置扼杀空气动力学创新”;

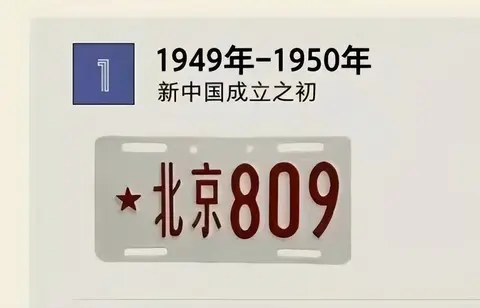

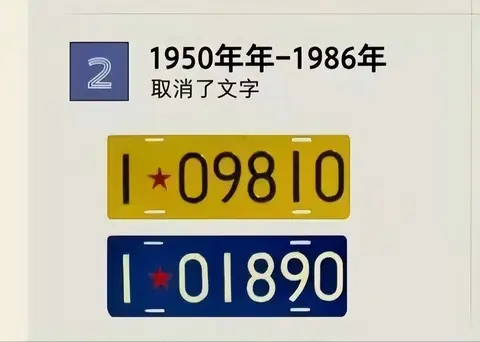

- 公共决策质疑:“2016年绿牌设计投票参与者多为政策制定者,未考虑消费端审美需求”。

深层社会现象:三个维度的矛盾投射

- 审美权争夺战

当“功能性标识”与“个性化消费”产生冲突,绿牌争议实质是公共产品设计权归属问题。雷军提案获高赞,反映大众对“政策制定应吸纳用户声音”的期待,而陈震“习惯即合理”的论断,则被批“忽视用户迭代的审美需求”。 - 新能源身份焦虑

绿牌从“环保荣誉勋章”演变为“设计负资产”,折射产业成熟期的认知转变。早期新能源车通过绿牌凸显差异化,如今主流车企更希望“去政策化标签”,追求与传统燃油车的平等设计权。 - 意见领袖公信力危机

陈震遭质疑“为车企站台”,与其曾公开表示“领克给予500万合作费”的旧闻形成关联。部分网友尖锐指出:“车评人若与产业利益绑定,便丧失客观评价资格”。

行业启示:从车牌设计看产业进化

- 技术解困可能性:电子车牌、微型LED屏等方案被热议,既保留绿牌环保象征,又实现“颜色/尺寸自适应车身”;

- 政策弹性需求:参考欧盟新能源标识体系,或可建立“基础规范+个性化选装”的灵活机制;

- 用户参与机制:杭州、深圳等地网友自发设计“渐变绿”“莫兰迪绿”方案,证明公众参与能提升政策接受度。

结语

这场由陈震言论引爆的绿牌争论,早已超越单纯审美范畴。它既是新能源汽车从“政策驱动”转向“市场驱动”的阵痛写照,也是数字化时代公众参与公共事务决策的典型样本。正如网友所言:“当我们为一枚车牌吵上热搜时,中国汽车工业已站在全球创新的十字路口”。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0