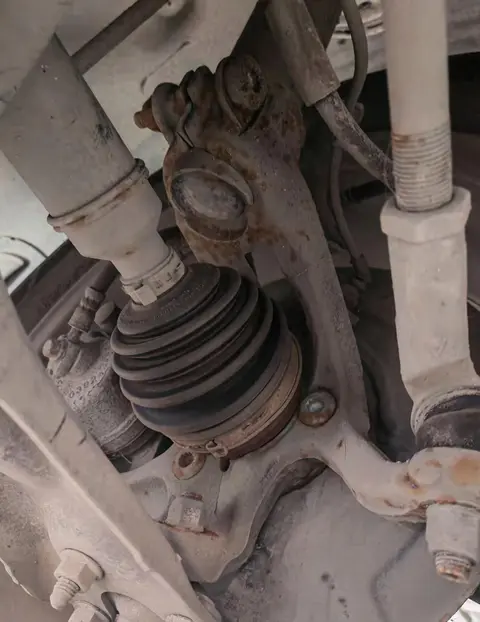

近期,国产汽车底盘生锈问题再度引发热议。社交媒体上,车主晒出新车仅三五年便锈迹斑斑的底盘画面,触目惊心。这一现象由来已久,却似乎始终未得到国产汽车大厂的实质性重视。究竟是“成本至上”的无奈妥协,还是技术与认知的滞后?本文结合最新行业动态,剖析背后深层原因。

一、成本与市场:鱼与熊掌的艰难取舍

国产车凭借高性价比抢占市场,但这一优势的背后,往往伴随着对“隐形配置”的牺牲。

- 材料选择的妥协

为控制成本,部分车企在底盘钢材上选用单面镀锌钢板或普通碳钢,其防锈性能远低于双面镀锌钢板或进口合金钢。例如,某品牌车型因采用低规格钢材,导致沿海地区用户仅两年便出现锈蚀。 - 工艺与技术的短板

电泳涂装、达克罗等高阶防锈工艺虽能显著提升防腐性能,但成本高昂。国产车多沿用传统喷漆技术,且涂装前处理不彻底、涂层厚度不均等问题普遍存在,导致防护层易破损。

二、消费者认知与行业标准:被忽视的“隐形战场”

- 购车偏好影响厂商决策

消费者选车时更关注外观、智能配置等“表面功夫”,而底盘防锈这类“看不见”的性能难以成为卖点。厂商为迎合市场,自然将资源倾斜至显性需求。 - 标准缺失与执行漏洞

国内虽制定了汽车防锈相关标准(如GB/T 10125盐雾试验),但强制性和细化程度不足。部分车企仅以最低标准通过测试,实际使用中难以应对复杂环境(如高湿度、融雪剂腐蚀)。

三、品牌形象与长期隐患:短视策略的代价

- 安全与口碑的双重危机

底盘生锈不仅影响车辆操控性(如悬挂失效、刹车性能下降),还会加速车身结构老化,威胁行车安全。近年来,多起二手车交易纠纷因底盘锈蚀引发,直接拉低车辆残值。 - 国际竞争的压力

合资品牌通过材料升级(如镀锌板占比超80%)和工艺迭代(如空腔注蜡技术),已将底盘生锈问题控制在较低水平。反观国产车,若持续忽视这一短板,恐难突破“低端”标签。

四、破局之路:国产车的“自我救赎”

尽管问题严峻,但部分品牌已开始行动:

- 技术升级:奇瑞瑞虎8、比亚迪唐等车型采用高规格钢材和电泳工艺,用户反馈“五年无锈迹”;

- 高端化尝试:星途凌云、传祺GS8(图片|配置|询价)等定位高端的车型,引入达克罗涂层等先进技术,防锈性能对标合资品牌;

- 消费者教育:车企通过售后活动普及底盘保养知识,如定期清洗、喷涂防锈涂层等。

结语:锈迹背后,是国产车的“必修课”

底盘生锈绝非小问题,它折射出国产车在成本、技术、品牌战略上的多重困境。随着消费者对品质要求的提升,以及新能源车对车身轻量化、耐久性的更高需求,防锈工艺已成为国产车无法回避的“生死线”。唯有打破“重显性、轻隐形”的惯性思维,才能真正实现从“性价比”到“质价比”的跨越。

本文引用数据来源:汽车之家、行业技术分析报告及消费者调研。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0