————当华为的“参数信仰”撞上豪华车的“隐性规则”

一场引发争议的“碰瓷式对比”事件

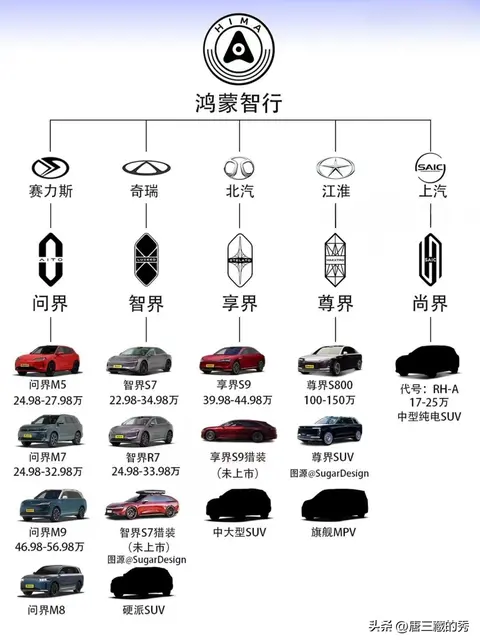

近日,华为鸿蒙智行与江淮汽车联合推出的首款车型“尊界S800” ,在2月20日的华为鸿蒙智行尊界技术发布会上,因预售新车尊界S800与迈巴赫S680的测试而引发的 “一辆失控迈巴赫”成了台下观众们的笑料之后,又有该辆被测试的“失控迈巴赫”车的车主,实名怼华为尊界:“在我没有被告知和我不知情的情况下,我的车(迈巴赫S680)被尊界官方拿去做暴力驾驶和测试” 等等与此相关的一系列网络热议……

该“新闻”热络到我也饶有兴致的大致了解了一下事件起末,该车辆是尊界官方通过第三方租赁机构渠道获取的,正常来讲就该迈巴赫车主反馈的问题,应首先找这个租赁公司讨要说法。而直接实名怼尊界方,可能热点流量收获一大波…… 事实亦如此,不过不是本文重点!这里只讲该事件我个人体会到的一种目前行业内可能无独有偶的现象吧~~(仅个人观点,不代表任何平台)

一场自嗨式营销背后的国产高端化焦虑

华为与江淮合作的尊界S800,以“六大黑科技”为卖点喊出150万元预售价,却因对比测试迈巴赫、搭载1.5L增程器等争议陷入舆论漩涡。这场闹剧暴露出一个残酷现实:国产车冲击高端的最大障碍,不是技术短板,而是对“豪华”本质的认知错位。

当余承东用“数字底盘”“六屏联动”等参数试图定义豪华时,奔驰正用V12发动机的轰鸣声回应:高端市场的游戏规则,从来不在PPT里。

为什么参数赢不了人心?

华为为尊界S800列出的六大技术支撑,恰恰暴露了其方法论的本质问题:

- 同质化陷阱

主动安全、语音交互等功能与问界M9高度重叠,后者售价仅为其1/3,且激光雷达即将升级至同等数量。当“独门绝技”沦为标配,尊界的溢价空间瞬间坍缩。 - 伪需求狂欢

“白沙不扬”测试强调密封防尘能力,但百万豪车用户更关心车内雪茄柜恒湿度、柏林之声环绕音效——这些奔驰用百年积淀的“隐性技术”,华为却选择视而不见。 - 错位的技术叙事

用消费电子思维(堆料+迭代)造车,忽略汽车产业“可靠性>新鲜感”的铁律。正如车评人质疑:“谁会为一块五年后可能过时的中控屏支付百万?”

撕开高端化野心的遮羞布

尊界S800增程版搭载1.5L发动机引发的群嘲,本质是市场对“伪豪华”的反噬:

- 百万豪车的“排量政治学”

奔驰保留V8/V12发动机,保时捷坚持水平对置六缸,因为这些机械结构已成为阶级符号。1.5L增程器即便不直接驱动车辆,也触动了豪车用户“我可以不用,但你不能没有”的尊严底线。 - 电动化不是遮羞布

纯电版虽规避排量争议,但若对标迈巴赫EQS(双电机+107.8kWh电池),尊界的电驱效率、充电生态仍无优势。当技术护城河不够深时,强行高端化只会暴露短板。

消费电子光环照不进汽车战场

余承东将华为品牌比作“1”,却忽视了两大行业的本质差异:

- 快消逻辑 vs 慢产业逻辑

手机用户愿为“麒麟芯片”买单,因两年一换机;汽车用户关注十年后的残值率。华为手机高端化用了十年,但汽车市场可能需要两倍时间重建信任。 - “尊贵感”的时空密码

奔驰用AMG一人一机签名、迈巴赫香槟杯托打造仪式感;而尊界S800的“六代机设计”停留在造型层面,鸿蒙座舱的“万物互联”在豪车场景中更像伪需求。当技术无法转化为身份认同,参数越华丽,人设越尴尬。

我们需要怎样的“国产豪华车”?

- 拒绝“参数霸权”,回归用户真实场景

百万豪车消费者不需要“自动避让99种障碍物”,但需要车门在零下30℃依旧顺滑无声——这些细节靠的不是算法,而是供应链的毫米级管控。 - 警惕“技术民族主义”绑架

将尊界S800与“支持国货”捆绑的话术,实则是道德绑架。特斯拉从未强调“美国血统”,却用产品力征服全球——真正的高端化不需要煽情。 - 尊重产业规律,少点弯道超车幻想

比亚迪靠DM-i混动、蔚来靠换电体系站稳高端,均是十年磨一剑;而尊界S800试图用华为品牌+江淮代工“借壳上市”,暴露的恰是投机心态。

豪华的本质是敬畏,而非颠覆

当华为用“吊打迈巴赫”的营销收割流量时,奔驰正默默升级魔术车身控制系统——前者在追逐热搜,后者在定义历史。

国产车高端化的正确姿势,或许应该是:少一点“颠覆者”的傲慢,多一点“学生”的谦卑。

(本文基于工信部数据、车企财报及公开访谈,拒绝情绪化表达,力求客观呈现争议本质。)

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0