今年6月,国家应急管理部公布了第一季度新能源车型火灾事故的数据,累计640起,平均每日达7起。

虽然经过国内外研究机构调查,每10万辆起火量中,新能源车型的概率只有燃油车型的1-2%。但考虑到两者出现问题时的使用年限差异,还是让消费者不禁担忧纯电车型的使用安全。

那车企与消费者该如何从技术与使用环节上降低甚至是消除自燃起火的风险呢?

安全的“底线”

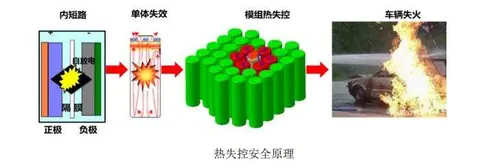

根据相关研究与测试机构统计,新能源车型起火原因多集中在电池包的热失控上,其中三元锂电池占据了相当多的比例。

车企为了满足消费者对续航的要求,采用了提高电池容量密度的策略。其具有高电压的特性,可以做到240WH/kg的储能。在满足600KM续航标准下,三元锂电池可以比磷酸铁锂电池轻100-150KG左右,保证电池组容量与重量的平衡,所以部分新能源车型采用了三元锂方案。

三元锂电池除了单位能量密度高的优势外,在低温情况下储能稳定性也要优于磷酸铁锂电池。在零下20°的情况下只有15%左右的衰减,这也是为何在我国北方,特别是东北地区受到消费者欢迎的原因。同时其电芯一致性好,充放电效率高,支持快充的优点,可以缩短充电时间,获得市场与消费者的青睐。

三元锂有诸多优势,但其镍钴铝酸锂与镍钴锰酸锂方案的高温结构缺乏稳定性,容易造成热失控。加之早期车企追求长续航,不断提升电池能量密度。但缺乏科学的温控管理,在车辆快充与长时间行驶过程中让电池温度失控引发火灾,这也是新闻上常见的充电站与高速路起火事故的缘由。

虽然三元锂电池存在上述问题,但通过技术手段可以避免事故发生。近几年,车企通过市场反馈开始提高电池的稳定性。通过研发BMS系统与液冷为首的温控方案,对电池组进行精细化管理,防止使用过程中温度过高,从源头减少事故发生的概率。

除此之外,车企也要与消费者积极沟通,在充放电循环、车辆驾驶运用与检测保养上做培训,培养正确的养车用车习惯,提高车辆在使用环节的安全性。

政府与相关部门可以定期召开技术专家与企业研发人员的“圆桌会议”,引导新能源相关技术方面良性发展,制定电池安全技术规范。同时也要创建新能源车型年审制度,与已经颁布的CB/T38031共同为车辆安全划清“底线”,保障消费者的安全。

防护的“盲区”

国内在新能源汽车发展起步阶段,以燃油车型安全测试标准为准,颁布了GB/T31498与38031,将车辆电池被动安全性提升到乘客同一级标准。

为此,车企为电池组提供了充足的纵向与侧向安全空间,可以大幅抵消车辆冲击造成的挤压形变。而且从社交媒体上提供的事故资料与视频中,我们发现起火的新能源车辆大都车体完好,无明显外力撞击痕迹,说明并电池组并受到冲击挤压引发火灾。

那事故是如何发生的?

答案显而易见就是来自道路异物的威胁,因为电池包的防护只考虑到侧向与纵向,对底板的防护不到位。其实考虑到电池包体积与重量间的平衡,以及照顾到电池组散热问题,留给底板强化防护的空间已经不多了。

面对厚度大致在10mm左右的纤维护板,车辆高速行驶时车轮激起的碎石杂物会轻易击穿,直接威胁电池组的安全。而且新能源车型较低的离地间隙,很容易被异物磕碰。这两种情况都会让三元锂与磷酸铁锂电池出现失控,引发火灾。

想要解决这类问题,其实很简单,就是为电池底板加装铝合金护板。其重量轻与结构强度高的特点可以为“视重量为生命”的新能源车型提供可靠的防护,有效抵御异物对电池包的威胁,提供全方位的安全防护。

虽然有了车企从技术角度以及购买护板来提升电池组的安全,但消费者也要定期检查底板情况,发现异物及时到正规维修点进行检测排查,保证电池的安全。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0